consideraÇÕes

gerais sobre os

mecanismos de “feedback”

Bernadete

M.V. Amin

1 - “feedback” por

ações hormonais

diversas

A

regulação das funções

corporais pelos

hormônios é feita

pela regulação das

atividades

das células individuais.

Os hormônios sinalizam

às células para que

comecem ou

parem de secretar, que

se contraiam, se dividam ou se

diferenciem. Também

podem acelerar ou

tornar mais

lentos esses

processos, ou

podem modificar as respostas

a outros hormônios.

Todas essas ações

celulares

se somam para produzir

as respostas biológicas que observamos ao nível

dos

tecidos, dos órgãos

e do corpo todo.

Apesar dos hormônios

se distribuírem por todo

o sangue e por

todo o líquido

extracelular, apenas certas células-alvo respondem a um

dado hormônio.

Algumas células são

alvos de mais

de um hormônio.

Se

uma célula responde ou não

a um hormônio

depende de ter ou

não receptores para aquele hormônio.

Entretanto

é importante reconhecer

que a resposta

específica provocada em uma célula

é

determinada mais

pela própria

célula que

pelo hormônio,

e que tipos

celulares diferentes

podem responder ao mesmo

estímulo de maneiras

diferentes. Por

exemplo, tanto

as células musculares

lisas vasculares, quanto

as células dos ductos

coletores dos túbulos renais, são

alvos do hormônio

da hipófise posterior, a

vasopressina. Quando

estimuladas pela vasopressina,

as arteríolas se contraem, enquanto

os ductos

coletores aumentam sua

permeabilidade à água.

A manutenção da integridade do ambiente

interno, ou

o enfrentamento bem-sucedido

de um desafio

externo, tipicamente implicam a interação coordenada

de vários sistemas

fisiológicos e a integração

de múltiplos sinais

hormonais. As soluções

dos problemas

fisiológicos requerem a integração

de grande variedade

de eventos simultâneos

que, em

conjunto, podem produzir

resultados que

são maiores

ou menores

que a simples

soma algébrica das respostas

hormonais individuais.

2 - “feedback” por

modulação

Nem todos

os aspectos do controle

hormonal são determinados

simplesmente

pela quantidade

de hormônio secretada, nem

mesmo pelo

momento em

que o hormônio

é secretado.

A receptividade dos tecidos-alvos à estimulação

hormonal não

é constante e pode alterar-se

sob várias circunstâncias.

A receptividade dos tecidos-alvo à estimulação

hormonal pode ser

expressada em termos

de dois aspectos

distintos, mas

relacionados: a sensibilidade

à

estimulação e a capacidade

de resposta. A sensibilidade

descreve a acuidade da capacidade de uma célula

reconhecer um

sinal e de responder

em proporção

à intensidade daquele sinal. Podemos definir

sensibilidade em

termos da concentração

do hormônio que

provocará cerca de 50%

da resposta máxima.

A capacidade de resposta,

ou a resposta

máxima que

um tecido

é capaz de apresentar depende

da quantidade de células

componentes ou

diferenciadas naquele tecido, bem como do

nível de desenvolvimento

da maquinaria enzimática

naquelas células.Os hormônios

regulam tanto a sensibilidade

quanto a capacidade

dos tecidos-alvos responderem a estes

ou a outros

hormônios.

3 - “feedback” via

receptores

Um mecanismo

pelo qual

os hormônios determinam a

sensibilidade

dos tecidos-alvo é a regulação dos receptores

do hormônio. Deve ser

lembrado que o evento

inicial na produção

de uma resposta hormonal

é a interação

do hormônio com

seu receptor.

Quanto

maior a concentração

do hormônio, maior

a probabilidade de ocorrer

interação com

seus receptores.

Se não existirem receptores

do hormônio, no entanto,

não pode haver

resposta, e quanto

mais receptores

disponíveis para

interagir com

uma dada quantidade

de hormônio, maior

a probabilidade de haver

resposta. Em

outras palavras, a probabilidade

da ocorrência da interação

hormônio-receptor está relacionada com

a

abundância do hormônio

e

do receptor. Apesar

da afinidade do receptor

por seu

hormônio também

poder ser

modulada, de modo geral

parece ser o número

de receptores, em

vez de sua

afinidade pelo

hormônio, que

é usualmente

modulado.

Alguns hormônios

diminuem o número de seus próprios

receptores nos

tecidos-alvos. Este fenômeno,

chamado de “regulação para baixo”

(down regulation), foi reconhecido como

verdadeiro na endocrinologia

moderna, quando

se mostrou que a sensibilidade

diminuída de algumas células

à insulina, nos estados

hiperinsulínicos, resultava

da diminuição do número

de receptores na superfície

da célula. No entanto,

um fenômeno

semelhante foi observado,

muitos anos

antes, por

Cannon e Rosenblueth, que

descreveram a

“supersensibilidade dos tecidos

desnervados”. A descoberta original desse fenômeno

por Cannon dizia respeito

à hipersensibilidade do coração

desnervado

à epinefrina e norepinefrina circulantes. A generalização

deste fenômeno em

ambos os sistemas

de controle endócrino

e neural é indicada adicionalmente

pelo aumento dos

receptores da acetilcolina que

ocorre após um

músculo ser

desnervado e da restauração

à

normalidade após a

reinervação. O fenômeno

da taquifilaxia, ou perda

da capacidade de resposta

a um agente

farmacológico, após

exposição repetida ou

constante, pode ser

outro exemplo

da regulação para baixo

dos receptores. A

regulação para baixo pode resultar

da inativação dos receptores

na superfície da célula,

da destruição

aumentada dos complexos

hormônio-receptor internalizados, ou

da síntese

diminuída dos receptores.

A

regulação para baixo

não é limitada aos

efeitos

de um hormônio

sobre seu

próprio receptor,

ou aos receptores

de superfície para

hormônios

hidrossolúveis. Um hormônio pode regular

para baixo

receptores para

outro hormônio.

Este parece ser

o mecanismo pelo

qual T3 diminui a sensibilidade

dos tireotrofos da hipófise

ao hormônio de liberação

da tireotrofina. De modo semelhante, a progesterona

pode regular para

baixo seu

próprio receptores

e também o do estrogênio.

A

regulação para cima

(up reguiation), ou o aumento

dos receptores disponíveis,

também ocorre e pode ser

vista tanto

nos receptores

de superfície. quanto

nos receptores

internos dos hormônios

lipossolúveis. A prolactina e possivelmente o hormônio

do crescimento podem regular para cima seus receptores

nas células

que respondem. O estrogênio

regula para cima

tanto seus

próprios receptores.

quanto os do hormônio

luteinizante e do hormônio

folículo-estimulante nas células

do ovário,

durante o ciclo

menstrual. Os mecanismos

moleculares da

regulação para cima

não são

compreendidos, atualmente, e são o assunto

de pesquisas intensas. Parece que a regulação para cima, tal como

a produzida pelo estrogênio,

é iniciada

por alteração da expressão

dos genes.

A sensibilidade à

estimulação

hormonal também pode ser

modulada de modo que

não envolva os receptores.

A modulação

pós-receptor pode afetar qualquer uma

das etapas da via

biológica pela qual

são produzidos os efeitos

hormonais. Por exemplo,

a atividade da fosfodiesterase

do

monofosfato cíclico de adenosina (AMPc.) aumenta

no tecido adiposo na ausência dos hormônios

hipofisános. Deve ser lembrado que

essa enzima catalisa a degradação do AMPc. E, quando

sua atividade

está aumentada. menos

AMPc pode

acumular-se, após a

estimulação da adenilil ciclase por

um hormônio,

como a

epinefrina. Portanto, se todas

as outras

condições forem iguais,

seria necessária concentração

mais alta

de epinefrina para produzir

uma dada quantidade

de lipólise do que

aquela necessária em presença

de quantidades

normais de hormônios

hipofisários e daí a sensibilidade

à

epinefrina parecer reduzida.

A atividade aumentada da

fosfodiesterase é apenas

um dentre

vá rios fatores que

contribuem para a sensibilidade

diminuída à epinefrina no tecido

adiposo

de animais

hipo-hipofisários. Esses

tecidos também

têm um defeito na sua

capacidade de responder

ao AMPc por causa

de deficiências da lipase

sensível ao hormônio. Portanto,

mesmo

quando todos

os receptores estão ocupados

a resposta máxima

que esses

tecidos podem produzir

fica abaixo do normal.

4 - “feedback” via

potencialização

Os hormônios também

podem aumentar a capacidade

das células ou

tecidos-alvo responderem a outros

estímulos. Por exemplo,

o estradiol aumenta

a síntese de prolactina nos lactotropos hipofisários e, portanto,

aumenta a secreção

de prolactina em resposta

aos estímulos

fisiológicos. Modo ainda mais

óbvio pelo

qual um

hormônio pode aumentar

a capacidade

do tecido responder

a estímulos

fisiológicos é aumentar ou diminuir o número de células

nos

tecidos-alvo. Por exemplo,

o aumento gradativo

da secreção do

estradiol visto na parte inicial

do ciclo

menstrual, reflete a atividade

de número crescente

de células da granulosa,

em vez

de alteração da secreção

da

gonadotropina.

5 - “feedback” permissivo

Outro aspecto

da modulação

hormonal relacionado com os exemplos

acima foi chamado de ação

permissiva. Um

hormônio atua permissivamente

quando sua

presença é necessária

para, ou

permite, que ocorra uma resposta biológica, mesmo

apesar do hormônio

não iniciar

a resposta. Efeitos

permissivos foram originalmente

descritos para os hormônios

corticais adrenais, mas parecem

ocorrer também

para outros hormônios.

As ações

permissivas não são

limitadas às respostas

aos hormônios, mas

ocorrem em qualquer

resposta celular

a qualquer sinal.

Apesar de um

hormônio poder

desencadear uma resposta

global celular

afetando alguma reação

fundamental determinadora da intensidade

dessa resposta, mais

de um processo

pode ser afetado.

Os efeitos hormonais exercidos em vários

locais, em

uma mesma célula,

se somam para produzir

a resposta global.

Consideremos, por exemplo,

apenas algumas das maneiras

pelas quais a insulina

atua sobre a célula

adiposa para

promover o armazenamento de

triglicerídeos:

1.

Atua na membrana celular,

para aumentar a disponibilidade de substrato

para a síntese

de lipídios

2. Ativa várias enzimas

citosólicas e mitocondriais, críticas

para a síntese

de ácidos

graxos

3.

Inibe a degradação

dos

triglicerídeos já

formados

4.

Induz a síntese da enzima extracelular lipase lipoproteica, necessária à

captação de lipídios

da circulação

Qualquer um

desses efeitos poderia

cumprir o objetivo

de aumentar o armazenamento de gordura,

mas, coletivamente,

estes diferentes

efeitos tornam possível

uma faixa muito

mais ampla

de resposta, em

tempo mais

curto.

O reforço também

pode ser observado

ao nível de todo

o organismo, onde

um hormônio

pode atuar de maneiras

diferentes em

tecidos diversos

para produzir efeitos complementares.

Um bom

exemplo disso é a ação

dos hormônios

glicocorticóides promovendo

gliconeogênese. Eles

atuam nos tecidos periféricos,

para mobilizar substrato, e

no fígado, para

aumentar a conversão

dos precursores a glicose.

Tanto a ação

extra-hepática quanto a ação

hepática, aumentariam a

gliconeogênese, mas, em conjunto,

essas ações

complementares reforçam

uma à outra e aumentam a

magnitude

e a rapidez da resposta

global.

6 - “feedback” via

redundância

As funções cruciais

são governadas por

mecanismos à prova

de erro. Tal como

cada sistema

de órgãos

contém em

si um

excesso de capacidade,

que lhe

confere o potencial de funcionar

a níveis além

das demandas do dia-a-dia,

assim também

há excesso de capacidade

reguladora, fornecido sob a forma de controles

aparentemente duplicados ou

super-postos. Falando simplesmente, o corpo

tem mais de uma maneira

de atingir um

determinado objetivo.

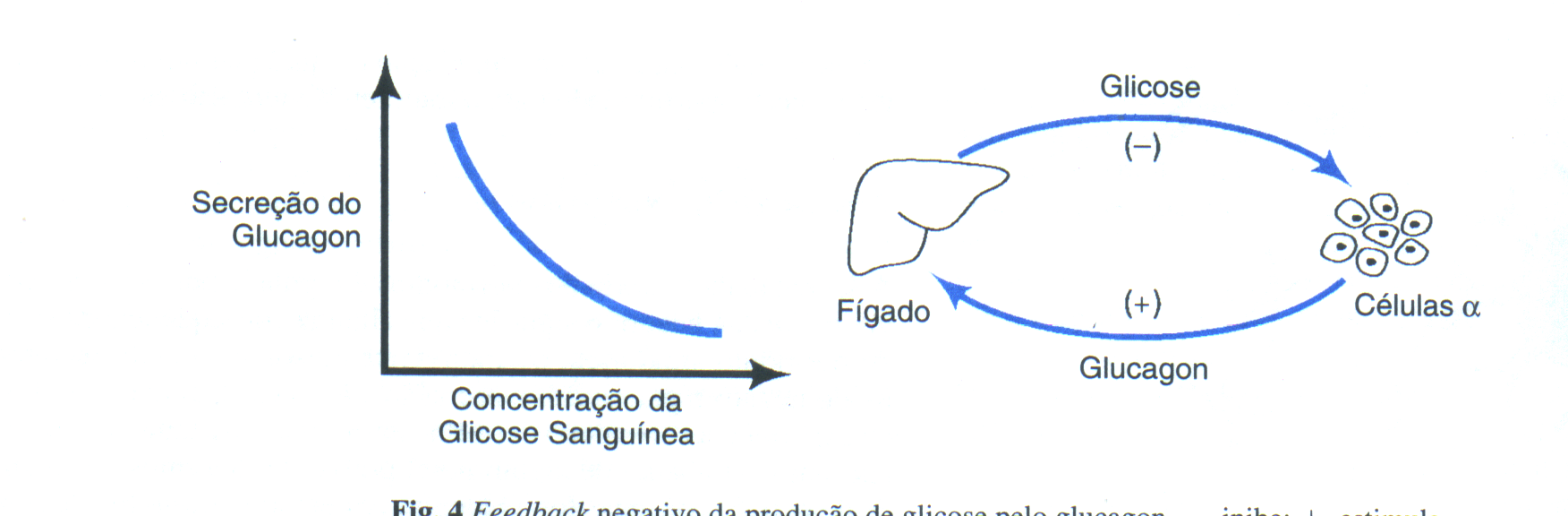

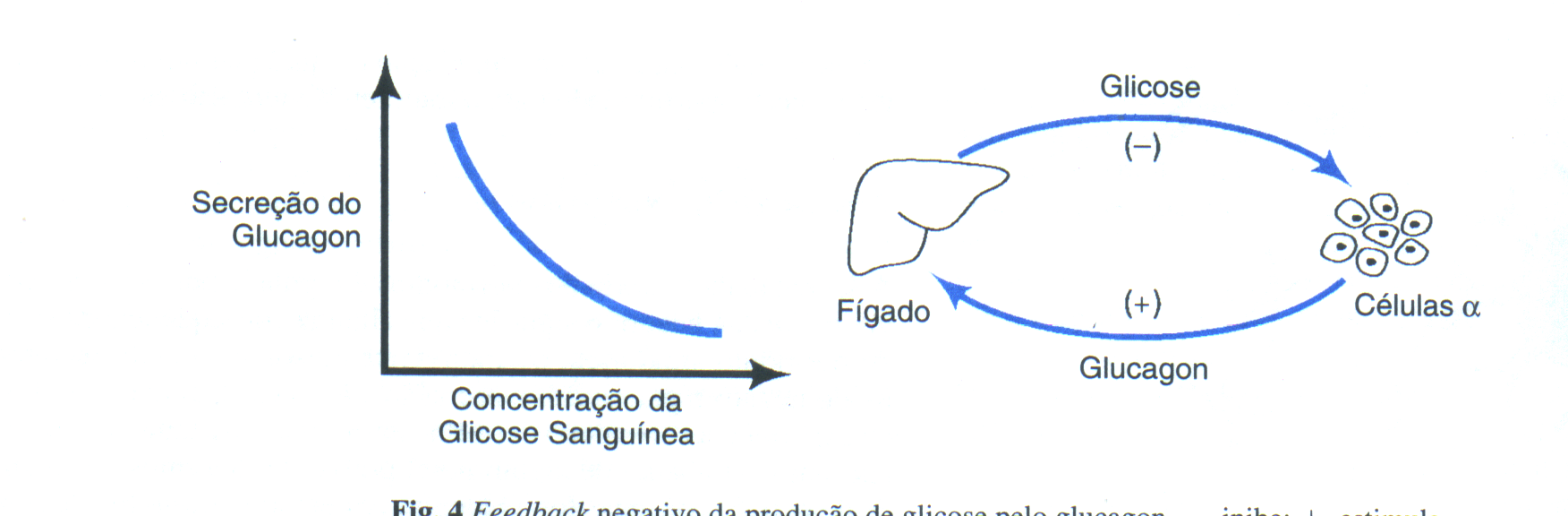

Por exemplo

a conversão do

glicogênio hepático

a glicose

sanguínea pode ser

sinalizada por, pelo

menos, dois

hormônios, o glucagon das células

alfa do pâncreas

e a epinefrina da medula

adrenal. Ambos esses hormônios

aumentam a produção

de AMPc no fígado e

desse modo, ativam a enzima

fosforilase, que catalisa a

glicogenólise. Dois hormônios

secretados, a partir de dois

tecidos diferentes,

às vezes em

resposta a diferentes

condições,

produzem assim o mesmo

resultado final.

A redundância também

pode ser vista

a nível molecular. Usando o mesmo

exemplo da conversão

do glicogênio hepático

a glicose sanguínea,

há, até mesmo,

duas maneiras pelas quais

a epinefrina pode ativar a fosforilase.

Estimulando

os receptores

beta-adrenérgicos, a

epinefrina aumenta a formação de AMPc como

já mencionado.

Estimulando os receptores alfa

adrenérgicos, a epinefrina também

ativa a fosforilase, mas

esses receptores

operam por meio

das concentrações

aumentadas de cálcio

intracelular

produzidas pela liberação

de inositol trifosfato.

Os mecanismos redundantes

não apenas

asseguram que um

processo crítico

irá ocorrer, mas

também oferecem a

possibilidade da

flexibilidade e do ajuste fino e sutil do processo. Apesar

de redundantes, quanto

a dois diferentes

hormônios poderem ter

alguns efeitos

superpostos, a ações

dos dois

hormônios usualmente

não são

idênticas em todos

o aspectos. Dentro

da faixa fisiológica de suas concentrações

no sangue as ações

do glucagon são

restritas ao fígado; a

epinefrina produz várias

outras respostas em

muitos tecidos

extra-hepáticos, enquanto

aumenta glicogenólise no fígado.

As variações da entrada

relativa de ambos

o hormônios permitem um amplo

espectro de alterações das concentrações

da glicose sanguínea,

em relação

a outros efeitos

da epinefrina, como o aumento

da freqüência cardíaca.

Dois hormônios

que produzem efeitos

comuns podem diferir

não apenas

na sua gama

de ações, mas

também quanto

a suas constantes de tempo.

Um deles pode ter

instalação mais

rápida e duração

mais

curta de sua

ação, enquanto

o outro pode ter

duração mais

longa da ação,

mas instalação

mais lenta.

Por exemplo,

a epinefrina aumenta as concentrações sanguíneas

dos ácidos

graxos livres

(AGL) dentro de segundos

a minutos, e esse

efeito se dissipa de modo igualmente

rápido,

quando cessa a secreção

de epinefrina. O hormônio do crescimento

também aumenta

as concentrações

sanguíneas dos AGL mas, seus efeitos

são vistos apenas

após período

de latência de 2 ou 3 horas e

persistem por muitas horas. Um

hormônio como

a

epinefrina pode, portanto, ser usado para atender

as necessidades a curto

prazo, e outro,

como o hormônio

do crescimento, pode responder

as necessidades prolongadas.

Uma

das implicações

da redundância, para a compreensão

tanto

da fisiologia normal

quanto das doenças

endócrinas, é que

a insuficiência

parcial, ou

talvez mesmo

completa, de um

mecanismo pode ser

compensada pelo

suporte aumentado de outro

mecanismo. Assim,

as deficiências funcionais

podem ser evidentes

apenas de modo

sutil e podem não

se apresentar abertamente

como uma doença.

Algumas deficiências

podem tornar-se aparentes apenas

após a provocação

apropriada ou a

perturbação do sistema.

Inversamente, estratégias

para intervenções

terapêuticas,

projetadas para aumentar

ou diminuir

a intensidade ou

a velocidade de um

processo, têm que

levar em

consideração as entradas

redundantes que

regulam esse processo,

A mera aceleração,

ou o bloqueio de uma entrada reguladora, pode não

produzir o efeito

desejado porque ajustes

independentes podem

compensar completamente a intervenção.

7 - “feedback” via

Mecanismos Empurra-Puxa

(Push: Pull)

Muitos processos

críticos estão sob

controle duplo

por agentes

que atuam antagonisticamente, quer para estimular,

quer para

inibir. Este

controle duplo

permite a

regulação mais precisa,

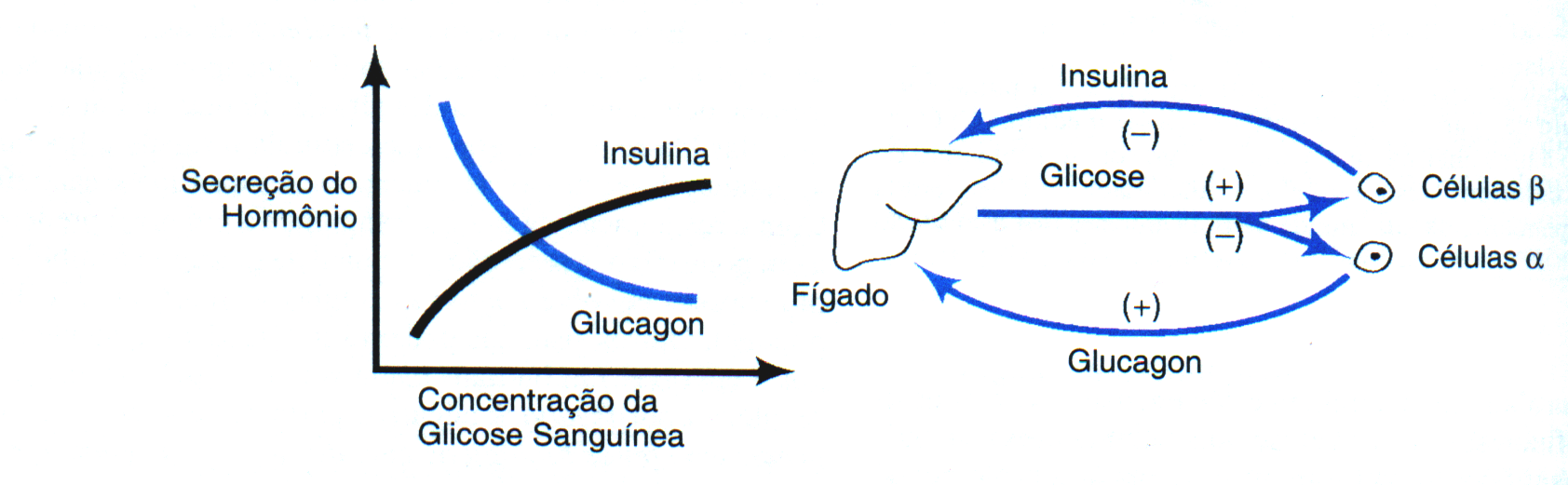

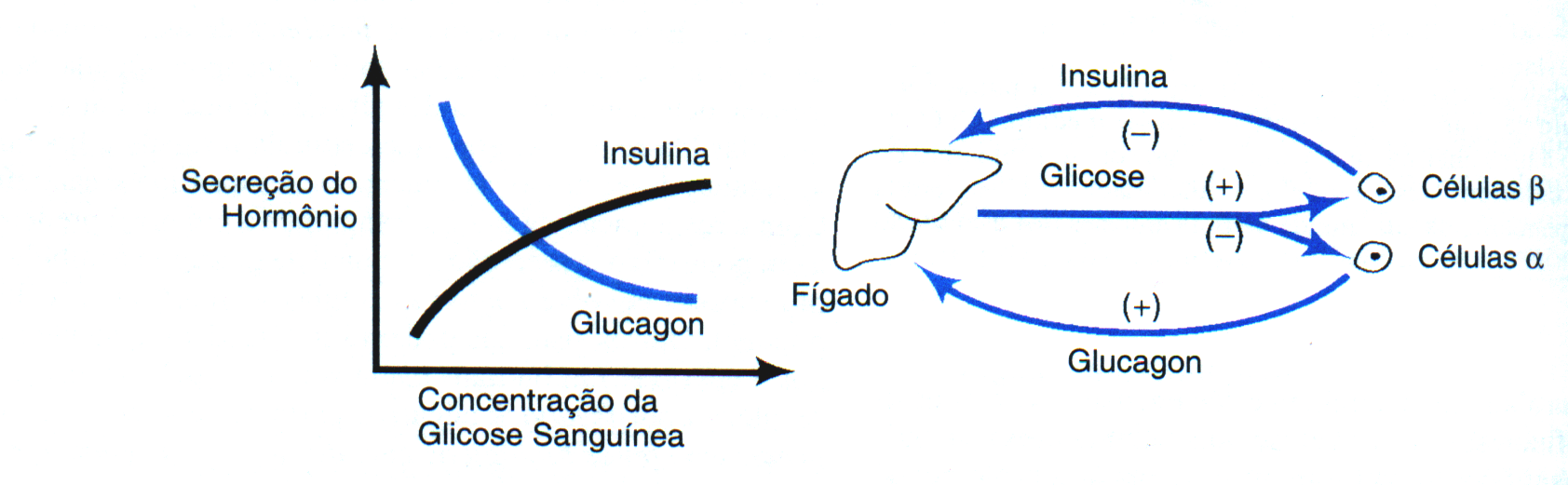

através do “feedback” negativo. O exemplo

citado anteriormente era a produção

hepática de glicose,

que é aumentada pelo

glucagon e inibida pela insulina. Em

situações de emergência,

ou durante

o exercício, a

epinefrina e

noraepinefrina, liberadas a partir da medula adrenal e das terminações

nervosas simpáticas, sobrepujam ambos

os

sistemas de “feedback” negativo, inibindo a secreção

de insulina e estimulando a secreção de glucagon (11). O efeito

de acrescentar uma influência

estimuladora e remover, simultaneamente,

uma

influencia inibitória é a obtenção da resposta

rápida e intensa,

mais rapida e maior

do que poderia

ser realizado afetando simplesmente

cada um

dos hormônios isoladamente, ou

a da que poderia

ser realizada pelo

efeito glicogenolítico direto

da epinefrina ou da

norepinefrina.

Outro tipo

de mecanismo empurra-puxa (push: pull) pode

ser visto

a nível molecular. A síntese

final do glicogênio, a partir

da glicose, depende da atividade de duas enzimas,

a glicogênio sintetase que

catalisa a formação

de glicogênio a partir

da glicose, e a

glicogênio fosfarilase, que

catalisa a degradação

do glicogênio- (Fig. l2). A velocidade

final da reação

é determinada pelo

balanço da atividade

das duas enzimas. A atividade

de ambas as enzimas está

sujeita à

regulação pela

fosforilação, mas

em

direções opostas:

a adição

de um grupamento

fosfato ativa

a fosforilase, mas inativa

a sintetase. Nesse caso, um único

agente, o AMPc, que

ativa a proteína

cinase A, aumenta a atividade

da fosforilase e inibe simultaneamente a sintetase.

Referência Bibliográfica

JOHNSON

Leonard R. Fundamentos

de Fisiologia Médica.

2 ed.Guanabara Koogan; Rio de Janeiro. 1998.